「私も」インドで考えたい❗️〜1冊の本

●私は、高校時代の歴史の授業が好きで、好きでたまらなかった。日本とは異質の今の世界の来歴を扱う世界史はもちろん、政治・経済の授業でも、歴史上の思想家の見方・考え方に関わる内容が出てくると、資料集を調べては歴史の授業と関わらせて、「ああだ、こうだ」とたわいもないことを考えていたことを思い出す。ちょっと背伸びしてみることが、何か大人になったみたいで、かっこいいと思っていたのだろう。

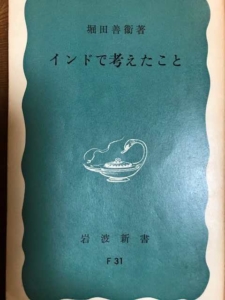

●そんな中、高校2年生の時に、今の私にとって、とても大切な作品に出会うことになった。それは、堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書、1957)である。昨年(2018年)は、芥川賞作家(1952)であった堀田の生誕100年・没後20年ということで、彼にまつわる本が多数出版された。日本を代表するアニメーション映画の監督宮崎駿は、非常に尊敬する作家として堀田の名前を挙げている。http://www.ghibli.jp/h_books/relation.htm

●そんな中、高校2年生の時に、今の私にとって、とても大切な作品に出会うことになった。それは、堀田善衛「インドで考えたこと」(岩波新書、1957)である。昨年(2018年)は、芥川賞作家(1952)であった堀田の生誕100年・没後20年ということで、彼にまつわる本が多数出版された。日本を代表するアニメーション映画の監督宮崎駿は、非常に尊敬する作家として堀田の名前を挙げている。http://www.ghibli.jp/h_books/relation.htm

●すでに、半世紀以上も前の作品となってしまったが、これを機会にもう一度読み返してみた。とても新鮮な読後感である。この本が書かれた1950年代といえば、東西冷戦の真っただ中である。戦後間もない日本が、どのような立ち位置で国際情勢に臨んだらよいか、日本がアジアの一員であることもあり、非常に微妙な選択を強いられた時期である。そんな時期に著者はインドに旅立ち、2か月ほどのインド滞在で見たこと考えたことをまとめている。再読後も、私が新鮮に感じたのは、その紀行文的な状況描写とそこに組み込まれた著者の時間に対する感覚である。

「デリー近辺を歩いていると、いや、どこをでも、インドの友人のすすめるままに見物に行くとするなら、一切は宗教である、ということになってしまう。…デリー近辺の広大無辺の半砂漠地帯には、その昔の帝王の実に巨大な墓や回教(=イスラム教)礼拝堂の廃墟がいくらでもあるが、それらはたとえ廃墟であっても、決して死んではいないという、生き生きとした印象を与える。…村の人たちは、観光用説明というのではなくて、それらの廃墟についていくらでも無限に、そして実に楽しげに、現在に生きている対象として話をすることが出来る。」(P67-68、=は筆者)

●インドでは、過去の歴史は現在に生きていて、そこには時空を超えた世界が成立していること、そして、多様なインド世界の成り立ちは宗教によるところが大きいことが、高校生であった私にはとても真新しく思えた。「歴史の流れ」(歴史で扱う時間、歴史時間)とは、水が上流から下流へ流れる、砂時計の砂が上から下へと落ちるというような一方通行的なものではないということに、この作品で初めて気付かされた。それからというもの、お金を貯めて、言葉も勉強して、1人で旅して、「私も」インドで考えたいと願うようになった。

●歴史は、過去・現在、未来へと一直線に流れているのではなく、古代・中世・近世・近代などのいくつかの時間の層が地層のように積み重なって現在につながっているということ、そして、現在はそれら地層の断面に位置付けられるということを哲学者の野家啓一は指摘した。堀田は、野家が指摘したような重層的な歴史時間の存在を作品のいくつかの箇所の紀行文的な描写の中にうまく溶け込ませており、時空間の一体的把握とその描写が見事である。

●また、重層的な歴史時間の捉え方(観念)は、現在をどのように意味付けるか、そして、未来への方向性をどのように定めるかということにも関係してくるとても大切な見方であり、高校生にとっても、これまでの十数年の人生を振る中で、十分考えるに値するテーマである。自分のキャリア形成に深く関連しているからである。堀田は、そんなことを再度私に気付かせてくれた。

●大学3年が終わろうとする1984年3月7日(水)、ザックに詰め込んだ寝袋・衣類・100円ライター・蚊取り線香・医薬品・カメラなどを確認して、インド航空307便に乗るために羽田空港に向かった。空港に着き、インドでは日本人としての私の存在証明はパスポートしかないことに気付き、コットンベルトの裏にパスポートナンバーを書き込んだ。初めて乗る飛行機の離陸時の気持ちが、私が記したインド日誌にこう記されている。「ジェットエンジンがうなり始めた。やっと自分はここまでたどり着くことが出来た。バンコク経由、14時間で到着だ。…」

●私がインドで見たのは、堀田の状況描写を思い出すまでもなく、古代文明と現代文明が共存する現代インド社会、人も動植物も、自然の物も人工物も、過去も現在も、異質なものすべてを飲み込んでしまうような、とてつもない包容力をもったインド世界だった。街の風景や匂い・音、行き交う人々の容姿、彼らが発する言葉などから、日本とは異なる文明世界であることを実感するのに時間はかからなかった。

●到着したコルカタから中心街に移動するバスに乗り込んだ。人々の眼差しの鋭さに圧倒された。道はどこも、牛・人・人力車・オート三輪車などでいっぱいだった。ヒンドゥー教の聖地ヴァーラーナシーでは、知り合ったアメリカ人家族とともに宿泊した。その宿から毎日、1人で迷路のような小道を通ってガンジス川の岸辺に通った。岸辺では、産まれたばかりの赤ん坊がガンジス川の水で清められていた。別の岸辺では火葬が行われていて、遺灰は川に流されていた。それは、生と死が共存する光景だった。しばらくすると、髭を長くはやした聖者を思わせる老人が私に近寄ってきた。彼は、私に、両手を差し出すように身振り手振りで示した。私は、両手を差し出し、そこに注がれた水(たぶん聖水ということなのだろう?)を何もためらいもなく、口に含んだ。宿に戻って日が沈んだ頃、高熱を伴う悪性の下痢に襲われた。このため、この街では長く滞在することになってしまった。それ以降しばらくの間、日本から持っていった薬を飲み、鉄格子のついた宿の窓から、道ゆく人の姿を眺めるだけの毎日となった。そんな私を心配してくれた宿のメイドは、ふらふらでまともに歩けなかった私の手をとって、医者に連れて行ってくれた。そこで処方された薬が効いたのか、その薬を飲み続けて3日ぐらいで下痢は治った。お世話になったお礼に、日本から持っていった黄色のTシャツをメイドにプレゼントし、とりあえず堀田が描いたデリーに向かった…。

●あれからもう35年が過ぎようとしている。私の書斎の本棚には、悪性の下痢から私を救ってくれた?飲み薬のガラス瓶が今も飾ってある。帰国後しばらくの間、そのコルクの蓋を開けてはよく匂いを嗅いでいた。瓶を見るたびに、インドに滞在していた時のことを思い出す。それは、好奇心旺盛な若き日のノスタルジーからというよりは、決して言葉では言い表すことができない混沌としたインド世界に対する衝撃からだろう。その時の経験は、今も私にエネルギーを与え続けている。

*左の写真は、アルバムに貼っておいた、当時のインド航空のお土産袋である。。

(村瀬)